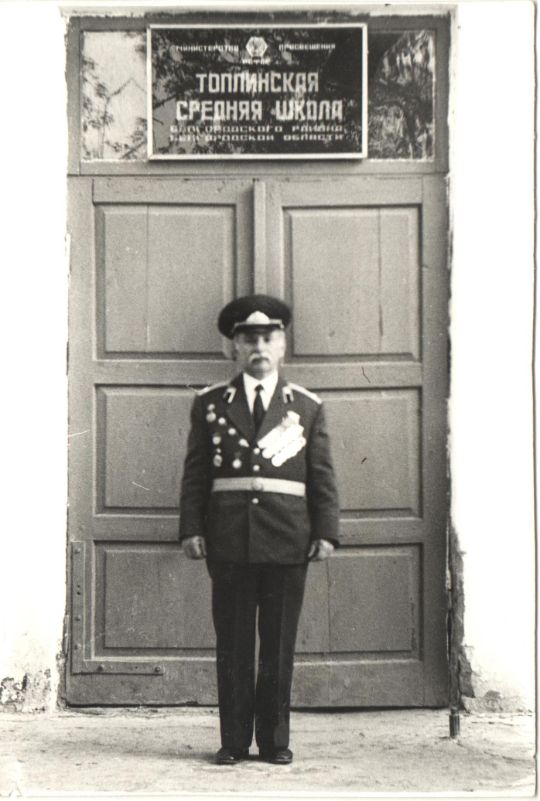

В Топлинке ступил на своё удивительное поприще «летописец земли Белгородской» –писатель, историк, краевед, почётный гражданин города Белгорода Александр Николаевич Крупенков.

«После иняза я в Топлинке работал, в школе. Директор поручил мне и моему классу ухаживать за братской могилой. И мы ухаживали. А однажды один ученик спрашивает: “Александр Николаевич, а чего столько фамилий выбито на памятнике, но никто из родственников погибших не приезжает?” Я тоже задумался. Пошли в военкомат. Там на каждого погибшего учётная карточка есть. Переписали данные, адреса, начали писать письма. И оказалось, что люди из наших писем впервые стали узнавать о месте гибели и захоронения своих близких. Ведь многие в 1943 году получили официальное извещение “пропал без вести”. Вот так занялся поисковой работой, увлёкся… и пошло» (Из воспоминаний А.Н. Крупенкова. Журнал «Добродетель», № 2 (31)2015).

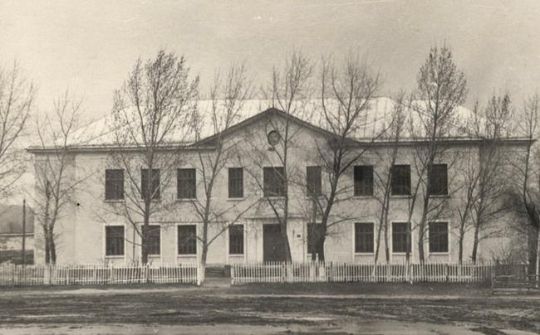

Но вот и школа прекратила своё существование. А вскоре не стало и самого села. Начиналось строительство водохранилища, которое, как объявили, затопит деревню.

Сколько сил и энергии потратил Филатов на борьбу с непродуманным решением создавать это Белгородское море! Но восторжествовал не здравый смысл, а невежество, которое заставило жителей Топлинки оставить землю своих предков и переселиться в другие места.

«Моё впечатление от того времени осталось такое, что разрушение села было хуже войны», – говорит Валентина Петровна Ковалёва. – До сих пор сердце ноет, как вспоминаю всё это… Всё получилось, само собой. Для людей создали такие условия, что им пришлось покинуть село: школ не стало, магазин и почту закрыли, автобус перестал ходить... Но мой муж Павел Алексеевич сказал, что мы никуда отсюда не уедем… А мне сказал, чтобы я здесь доживала вой век и до самой смерти ходила в Никольский храм».

Так и осталась семья Ковалёвых хранительницей Топлинки. А Валентина Петровна выполняет наказ мужа – ездит в Никольский храм.

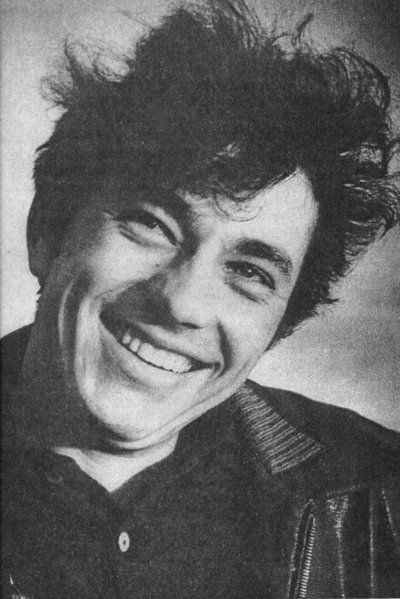

В Никольском же похоронен умерший 1988 году Александр Филатов. Здесь же его именем названа улица и библиотека.

Поэт Александр Филатов, как и положено русскому поэту, прошёл путём своего народа. И – как положено чуточку впереди. И как положено – чуточку не дожил до того, что предчувствовал (как он писал «предчувствием старца»), о чём болела («чувством юнца») его душа. Не дожил до времени, когда на грани гибели оказалось уже не одно селеньице, не одна речушка, а вся огромная страна, её культура, её язык, когда на смену всему настоящему пришли суррогаты. Его лирический герой, восходя из самых глубинных времён (от былинной Руси), делает как бы последний рывок к Свету… И уже вплотную подходит к острому ощущению бессилия. К понимаю того, что трагедия Топлинки, трагедия русской деревни – это трагедия русской души, оторвавшейся от своих корней. К пониманию того, что чем настойчивей человек стремится устроить свою жизнь без Бога, тем сильнее переживает её бессмысленность и пустоту. И мука человека тем сильнее, чем светлее его устремления, чем обострённей его нравственное чутьё.

— Бесплатные Сайты и CRM.

— Бесплатные Сайты и CRM.