О ЖИТЕЛЯХ И ИСТОРИИ РОДНОГО СЕЛА

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ СЕЛА НИКОЛЬСКОЕ

история села никольское

Окрестности села Никольское

Место съемки: Белгородская область, Белгородский район, село Никольское

Дата создания: [2015]

Материал: фотобумага

Техника: фотопечать

Размеры: 15x27

На фотографии современный вид на окрестности улиц Восточной и Дружбы Никольского сельского поселения пролегающих возле Никольского храма, главной достопримечательности села. Фотография сделана аэросъёмкой с квадрокоптера. Автор фотографии, житель села Домнин Сергей Артурович.

Легенда: фото из архива Никольского Дома культуры.

В старину село называли Хлоповкой. Через него проходил Чугуевский тракт на город Харьков. В центре села находилась станция, где меняли лошадей, останавливались на ночлег проезжие. Станционным смотрителем был управляющий помещик Хлопов, так его звали по двору, поэтому станция называлась Хлоповкой, а так же и все село.

Позже здесь проложили каменную дорогу - «Каменку». По преданию, эту дорогу сделали в честь царицы Екатерины II. Екатерина собиралась ехать в город Киев на ярмарку по Чугуевскому тракту, слух об этом дошел до местных властей, и они решили выложить дорогу каменную, в районе сел Недоступовка и Бродок (название этих сел говорят сами о себе - топи, болота). Так в селе появилась «Каменка» и «Екатерининский сад».

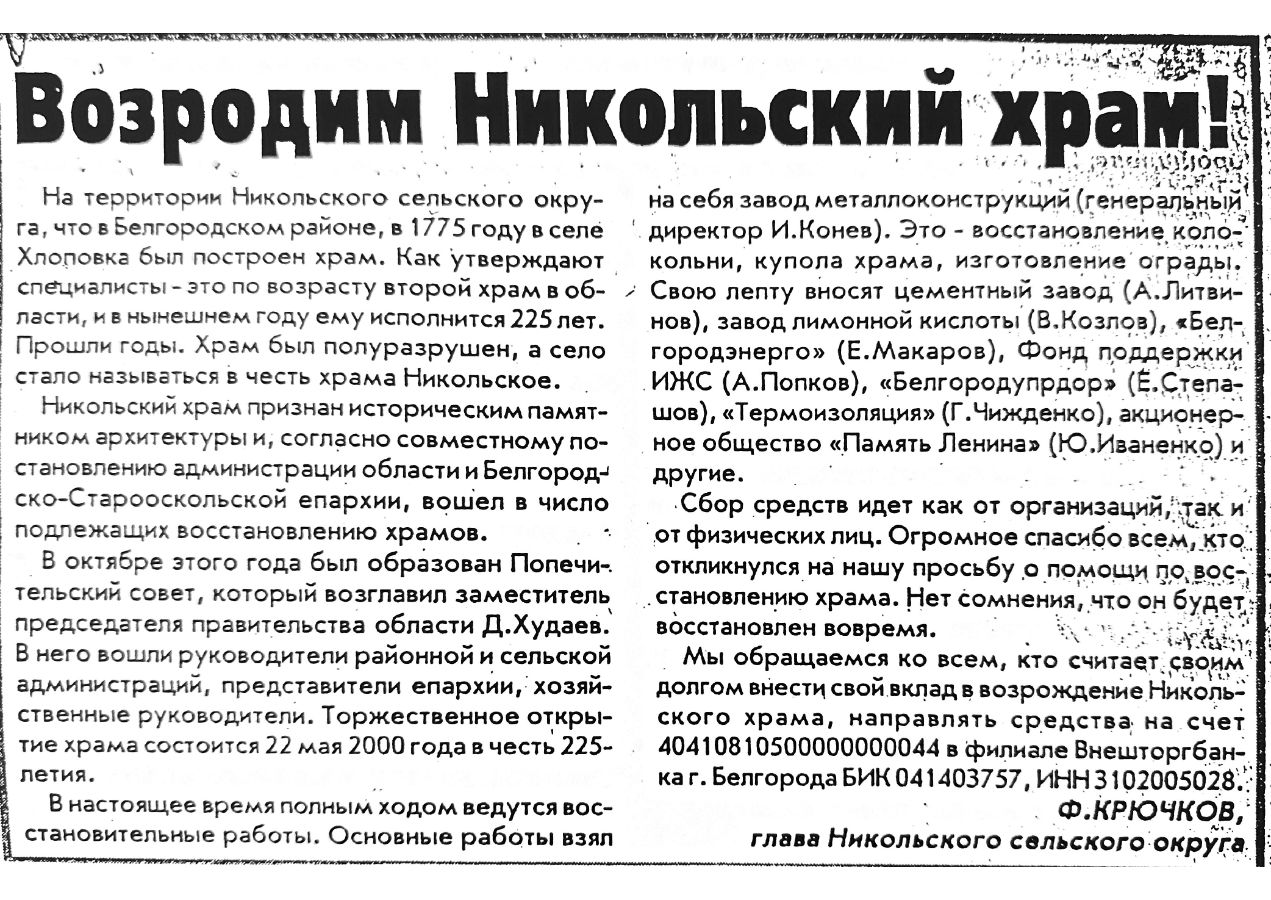

В конце XVIII века (1775 г.) в центре села, на самом видном месте, была построена церковь с колокольней и домом для священника.

По одной из версий - богатым помещиком Николаем Хлоповым. Он дал обет: построить храм своему небесному покровителю, если его сын вернется живым после войны с турками. Молодой Хлопов остался цел и невредим. А обеты тогда православные люди выполняли в точности, не откладывая на неопределенный срок. Уже в 1775 году была возведена церковь. По другой версии, Никольский храм строили всем миром. В Николае Угоднике местные жители видели своего защитника от грабителей и разбойников. Последних же в близлежащих лесах было великое множество. Проходить, проезжать по дорогам становилось опасно. Людей "хлопали" за пятак, а уж о путешествующих богатых купцах панихиду можно было заказывать заранее. Вот и задумали построить храм, чтобы вместе со Святым Николаем вымолить у Бога избавление от разбойных нападений.

Открытие церкви состоялось на праздник летнего Николы. Красивый колокольный звон и богатый церковный хор привлекли людей со всей округи. Поэтому церковь имела большой доход. Церковь была названа Никольской, и село стали называть село Никольское. Возле церкви была построена церковно-приходская школа. Позднее возникнет Никольская волость, которая в числе других 14 волостей входила в Белгородский уезд Курской губернии. Согласно записям первого исследователя нашего края, А. М. Дренякина, Никольская волость в 1884 году включает в себя: село Никольское, село Ровенек, дачи Черемошнянская и Бочковка, село Черемошное. В 20-х годах в селе было 140 хозяйств. Село в основном состояло из бедняков и середняков.

ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В СЕЛЕ, ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

До Великой Октябрьской социалистической революции в селе было 140 хозяйств. Из них безземельных было 7 хозяйств, бедняцких 70 хозяйств, средних 60 хозяйств, кулацких 3 хозяйства. Бедняцкие хозяйства в среднем имели по 1-2 десятины земли. На таких нищенских наделах крестьяне не могли вести самостоятельные хозяйства. Середняки имель по 2-4 десятины. У кулаков Ветрова Василия Егоровича, Шалахова Григория Амосовича, Копина Захара Мажимовича было около 30 десятин. Они также занимались торговлей бакалейными товарами. Кулаки имели батраков.

Помещики имели свыше 1000 десятин земли каждый.

Эксплуатация крестьян была жестокой, поэтому событие об Октябрьской революции в селе принято было с радостью. Вся помещичья и церковная земля была поделена между крестьянами поровну, на каждого едока.

В борьбе за советскую власть с оружием в руках принимали активное участие жители с. Никольское: Бугаев Иван Васильевич, Ягнюков Тихон Михеевич, Кудаков Егор Сафронович, Счетчиков Тимофей Федорович и многие другие.

Советская власть на селе крепла с каждым днем. Но упрочнение ее осложнялось вторжением немецко-гайдамацких войск, оккупировавших село в 1918 году.

ОРГАНИЗАЦИЯ КОЛХОЗА В СЕЛЕ НИКОЛЬСКОЕ

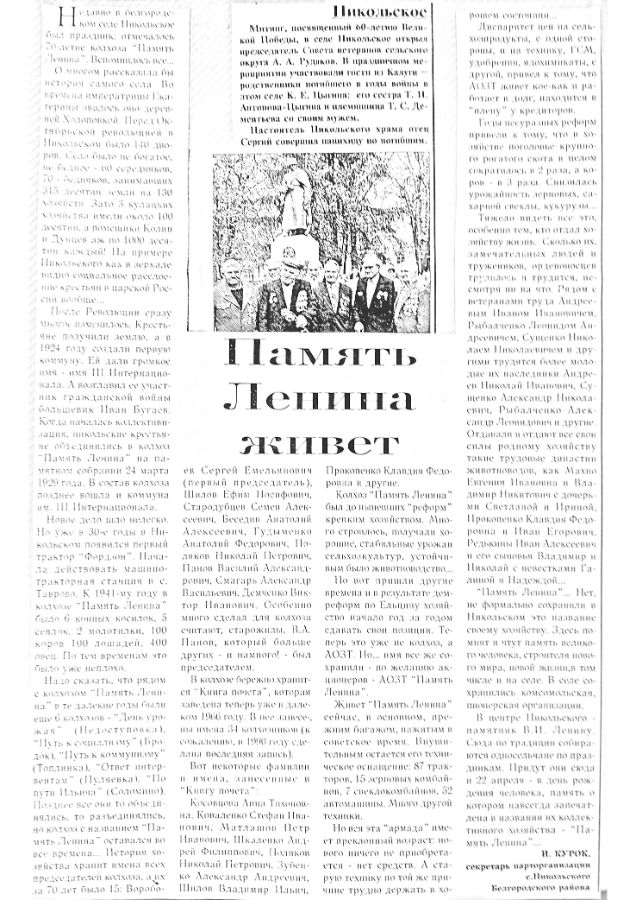

24 марта 1929 года селе Никольское организован колхоз «Память Ленина».

Все труженики – крестьяне, за исключением Копина Дмитрия Петровича, вступили добровольно в члены колхоза. Первым председателем колхоза был избран коммунист Воробьев Сергей Емельянович.

Первая партийная организация колхоза состояла из пяти человек, которая выступила вдохновителем и организатором всенародной борьбы за осуществление ленинского кооперативного плана.

Коммунисты села Никольское проводили большую массово – политическую работу среди населения: индивидуальные и групповые беседы и общие собрания.

Комсомольская организация в составе 25 человек оказала большую помощь первичной парторганизации в деятельности организации колхозов.

Активное участие в работе принимали секретарь комсомольской организации Саблин Николай и члены ВЛКСМ Шилом Ефим Иосифович, Дудникова Дарья Григорьевна и другие.

С первых же дней организации колхозов были объединены лошади в количестве 70-75 голов. В 1930 были построены: конюшня и амбар для хранения зерна. Был объединен сельскохозяйственный инвентарь почти с первых же дней организации колхоза.

Пахали конными плугами, сеяли конными сеялками и вручную. Первый трактор «Фордзон» появился на полях колхоза в начале 30-х годов.

В 1924 г. в селе Никольское была организована коммуна имени Третьего Коминтерна. Председателем стал коммунист Бугаев Иван Васильевич.

В 1929 г. – председатель Соловьев Герасим Яковлевич.

В 1930 г. коммуна влилась в колхоз «Память Ленина».

Никольское отделение совхоза в 1935 году передало земля нашему колхозу.

За период с 1934 года по 1941 год хозяйство колхоза значительно выросло. Были построены коровник, овчарник и помещение для свиней.

Состав лошадей увеличился до 100 голов, состав овец – до 400 голов.

Увечилось количество сельхозтехники в колхозе: конных сеялок – 6, молотилок конных – 2.

Незначительную часть на полях: пахота, посев, молотьба проводилась техникой Белгородской МТС, на основе договора с нашим колхозом.

В 1934-1936 гг. председателем колхоза был Косовичев Иван Афанасьевич, в 1937 – 1939 гг. – председатель Шилов Ефим Иосифович. В 1940 году председатель колхоза Кудаков Михаил Сафонович. В 1929-1930 учебном году была организованна семилетняя школа. Занятия проводились в бывшем здании Никольского сельсовета. Был большой недостаток в учебно - наглядных пособиях, не хватало учебников, не было школьной библиотеки.

В 1991 году была введена в эксплуатацию станция по обезжелезиванию воды. 10 августа 1992 года колхоз стал именоваться акционерным обществом закрытого типа и колхозники ему оставили имя «Память Ленина». В этом же 1992 году были построены: крупный зернотоки хранилище для грубых и сочных кормов.

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

22 июня 1941 года фашистская Германия, грубо нарушив договор с СССР о ненападении, без объявления войны, напала на Советский Союз.

В первые же дни войны из села ушло свыше 100 человек в действующую армию и во флот. В связи с угрозой немецко-фашистской оккупации с. Никольское некоторые колхозники были эвакуированы в восточные районы страны: Бугаев Иван Васильевич, Копин Герасим Васильевич и другие.

Весь колхозный скот был эвакуирован в глубь страны и сдан по актам в заготскот.

С 10 октября 1941 по 5 августа 1943 года село Никольское было оккупировано немецко-фашистскими войсками. Это был самый тяжелый период жизни села Никольское. Фашистские грабители насильно отбирали у населения коров, овец, свиней, хлеб, одежду и другие вещи. Старики, женщины и дети вели полуголодный образ жизни и вынуждены были работать на фашистов.

Оккупанты творили неслыханные злодеяния над мирным населением, насильно отправляли девушек в Германию на тяжелые каторжные работы. Была отправлена Шибаева Татьяна Константиновна и другие.

В 1944 году колхозное производство базировалось на традиционном крестьянском труде. Пахали на коровах и по договору колхоза с Тавровской МТС работали два трактора «КТЗ».

В 1944 году посеяно 30 га. Проса, 30 га ячменя, 25 га яровой пшеницы, 30 га, 30 га кукурузы, 12 га сахарной свеклы.

Молотили паровой молотилкой, а просо – вручную. По выращиванию сахарной свеклы были созданы два Ефремовские звена, так называемые «500».

Звено Бережной Феоны Игнатьевны в составе членов звена: Дерядченко Веры Устиновны, Моховой Пелагеи Денисовны и Косовичевой Клавдии Васильевны вырастили по 370 центнеров с гектара сахарной свеклы на площади 4 га.

Общий урожай составил 1480 центнеров. Звено получило премию 280 рублей. Звено Копиной Натальи Моисеевны в составе 8 человек на площади 8 гектар получило урожай по 400 центнеров свеклы с каждого гектара. За высокий урожай сахарной свеклы звено было премировано деньгами.

1944 год Никольская семилетняя школа снова приступила к работе.

В 1945 году посев всех культур увеличился по сравнению с 1944 годом в 4 раза. В 1945 году колхоз получил 12 лошадей, из них большинство заболели сапом и погибли.

Вторая мировая война нанесла огромный ущерб населению и экономике колхоза.

Много колхозников погибло против немецко-фашистских войск сражаясь. Колхозное хозяйство было разрушено и разграблено фашистами.

Сотрудники сельского Совета

Место съемки: Белгородская область, Белгородский район, село Никольское.

Дата создания: [1979]

Материал: фотобумага

Техника: фотопечать

Размеры: 9x13

На фотографии Сотрудники сельского Совета села Никольское. Слева на право : Михайлова Лариса Лаврентьевна – директор сельского клуба, Емельяненко Римма Владимировна – секретарь сельского Совета, Крючков Федор – председатель Никольского сельского Совета. Перед торжественной регистрацией брака в здании сельского Совета.

Легенда: фото из семейного альбома Крючкова Федора Ивановича.

Регистрация новорождённых детей в Никольском сельском Совете

Место съемки: Белгородская область, Белгородский район, село Никольское.

Дата создания: [1981]

Материал: фотобумага

Техника: фотопечать

Размеры: 14x23

На фотографии Слабинский Владимир Алексеевич – регистратор, парторг колхоза «Память Ленина», Емельяненко Римма Владимировна – секретарь сельского Совета, Крючков Федор Иванович – председатель Никольского сельского Совета. В зале сельского клуба во время торжественной регистрации новорожденных детей села Никольское.

Легенда: фото из семейного альбома Крючкова Федора Ивановича.

Строительство первых двухэтажных кирпичных домов в селе Никольское

Место съемки: Белгородская область, Белгородский район, село Никольское

Дата создания: [1975]

Материал: фотобумага

Техника: фотопечать

Размеры: 14x26

На фотографии Первые строящиеся двухэтажные кирпичные дома в селе Никольское по улице 8 Марта.

Легенда: фото из архива краеведческого музея «Никольской средней школы».

Открытие фельдшерско-акушерского пункта

Место съемки: Белгородская область, Белгородский район, село Никольское

Дата создания: [2015]

Материал: фотобумага

Техника: фотопечать

Размеры: 12x22

На фотографии торжественное открытие, после капитального ремонта, фельдшерско-акушерского пункта села Никольское, обслуживающего более четырех тысяч человек. Также в здании ФАПа появилась своя аптека. На открытии ФАП присутствовали глава администрации Белгородского района Александр Сергиенко, глава администрации Никольского сельского поселения Александр Чумаков, главный врач Белгородской центральной районной больницы Сергей Тишин. Ремонт прошёл в рамках «Народной экспертизы». 90 % средств выделили 26 предпринимателей. Перед официальным открытием ФАПа настоятель Свято-Никольского храма отец Сергий (Клюйко) освятил помещение. А главный врач Белгородской центральной районной больницы Сергей Тишин вместе с главой района Александром Сергиенко зажгли чашу со свечой милосердия и вручили её заведующей Надежде Трояновской.

Легенда: фото из архива Никольской библиотеки.

Здание Никольской средней школы

Место съемки: Белгородская область, Белгородский район, село Никольское

Дата создания: [2015]

Материал: фотобумага

Техника: фотопечать

Размеры: 12x22

На фотографии центральный вход в здание Никольской средней школы. Слева, на пристройке к школе, мозаика –самая масштабная в Белгородском районе. Появилась она на здании уже после распада Советского Союза. Эскиз мозаичного панно создали известные белгородские художники Виктор Блинов и Евгений Поленов, а воплощал в жизнь их задумку Иван Митрофанович Кузнецов. Для школьной мозаики использовали маленькие цветные керамические плиточки-квадратики. Их приклеивали на картонные квадраты размером 50 на 50 сантиметров, затем Иван Митрофанович квадраты укладывал на раствор бумагой вверх и через какое то время бумагу счищал. Этот метод набора называется обратный. Так монтировался квадрат за квадратом. На стене Никольской школы насчитывается их более трёхсот пятидесяти.

Легенда: фото из архива Никольской средней школы.

Здание Никольской средней школы

Место съемки: Белгородская область, Белгородский район, село Никольское

Дата создания: [2017]

Материал: фотобумага

Техника: фотопечать

Размеры: 12x22

На фотографии новая воскресная школа с библиотекой и трапезной при Никольском храме построенная на месте, где в XIX веке располагалась утраченная в годы безбожия церковно-приходская школа. Отмечалось, что после создания плана строительства и макета школы, при работе с архивными документами, выяснилось, что в XIX веке на прихрамовой территории также стояла двухэтажная каменная церковно-приходская школа, впоследствии утраченная. Воскресная школа стала центром получения религиозного образования и местом семейного досуга.

Легенда: фото из Интернет ресурса.

Детский сад «Рябинка»

села Никольское

Место съемки: Белгородская область, Белгородский район, село Никольское

Дата создания: [2010]

Материал: фотобумага

Техника: фотопечать

Размеры: 12x22

На фотографии здание Никольского детского сада «Рябинка» 1979 года открытия. В 2019 году открыто обновленное здание детского сада после капитального ремонта и реконструкции.

Легенда: фото из Интернет ресурса.

ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ СЕЛА НИКОЛЬСКОЕ

живая память

Великая Отечественная Война

в нашем селе

22 июня 1941 года односельчане, вернувшиеся с белгородского рынка, привезли тревожную весть: началась война, немцы напали на западную границу страны. Из наших сел было мобилизовано на войну 354 человека, только из села Никольское на фронт ушли 100 человек. Колхозный скот формировали в группы для отправки в восточные районы страны согласно графику района. Скот гнали своим ходом до Воронежа, где грузили в товарные вагоны для отправки дальше вглубь страны. Вслед за скотом эвакуировали технику МТС.10 октября в селах Бродок, Никольское, Недоступовка, Топлинка, Пуляевка, Соломино появились немцы. Первые из них, вооруженные автоматами, проехали на велосипедах по деревням и почти не останавливаясь, развернулись в обратную сторону. Затем со стороны Таврово немцы разъехались по деревням на лошадях, запряженных в телеги – фургоны. В деревнях они пошли искать живность. Брали свиней, пристрелив их, грузили в фургоны.

Позже, в начале ноября, деревни наводнили немецкие солдаты. Они установили режим насилия и грабежей. Уничтожали всех дворовых собак. Пронумеровали хаты, всех жителей выгнали и разрешили поселяться в сараях и погребах. Большинство поселилось в погребах - безопаснее при налетах вражеской и нашей авиации, особенно, когда велись бои.

Трудоспособное население ежедневно в восемь утра выстраивали в колонны и под конвоем вели рыть окопы для немцев.

Летом 1942 года немцы забрали молодых девушек в Германию. Так были отправлены на работу: Шибаева Татьяна, Зубенко Фаина, Донская Ольга, Счетчикова Татьяна, Шевченко Пелагея и другие. В феврале 1943 года немцев разгромили под Сталинградом. Вскоре были освобождены села Никольского сельсовета.

Но в марте немцы снова заняли нашу территорию. При своем отступлении они бомбили наши села. Среди населения были жертвы и раненные. Заняв наши деревни и расположившись в них, для снабжения своей армии они забирали коров, картошку и другие продукты.

Вторая оккупация длилась до августа 1943 года. В августе этого года с территории наших сел, немцы были изгнаны окончательно. После изгнания немцев в селе сразу открылась школа, дети учились в 2-3 смены, не хватало учебников, почти отсутствовала бумага. День и ночь кипела работа в поле. Работали в основном женщины и подростки. Мужчины возвращались с войны не сразу, некоторые продолжали служить 2-3 года. Погибли в боях, освобождая нашу Родину, 172 односельчанина. В 1944 году колхозное производство базировалось на традиционном крестьянском труде. Пахали на коровах и по договору колхоза с Тавровским МТС работали два трактора «КТЗ». В 1944 году посеяно 30 гектаров просо, 30 гектар ячменя, 25 гектар яровой пшеницы, 30 гектар кукурузы, 12 гектар сахарной свеклы. Молотили паровой молотилкой, а просо вручную.

БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, ПОГИБШИХ В БОЯХ С ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ.

Изначально в с. Никольское был установлен памятник «Воин с опущенным знаменем» 10 октября 1968 г. Затем, 4 августа 1996 г. установлена скульптура «Скорбящей матери». Списки погибших у надгробия выбиты на мемориальной плите. В связи со строительством Белгородского водохранилища и затоплением сёл Топлинка и Пуляевка останки погибших в этих сёлах воинов были перезахоронены в братскую могилу с. Никольское 9 мая 1987 года. В 2015 году проведена реконструкция памятника. Увековечено 611 человек, 485 известных, 126 неизвестных.

Памятник регионального значения, внесен в государственный Реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Охраняется государством. Документ о принятии на государственную охрану: Решение исполнительного комитета Белгородского областного Совета народных депутатов от 29 сентября 1983 года № 373 «О принятии под охрану памятников истории и культуры».

Ежегодно, в памятные дни, к памятнику приходят дети, жители села, чтобы возложить цветы и почтить память погибших односельчан, сражавшихся за Родину.

На территории Никольского сельского поселения с января 1987 года создана первичная организация ветеранов Великой Отечественной войны. С момента создания организацией руководил Шевченко Иван Тихонович. Много труда вложили ветераны в благоустройство сельского поселения: в с. Никольское посадили аллею серебристых елей – аллея ветеранов выросла за 25 лет, и в настоящее время деревья гордо и красиво возвышаются над крышами 3-х этажных домов, построенных для жителей Топлинки, Соломино, переселенных в них в связи со строительством Белгородского водохранилища; ветераны не отставали от строительства села, активно участвовали во всех мероприятиях сел колхоза «Память Ленина». Этим колхозом руководил в то время Панов Василий Александрович. Энергии этого человека, как хозяйственника, позавидует любой: под его руководством на глазах у жителей выросли детский сад, школа с музеем, магазин, Дом культуры на 300 мест, новое здание администрации колхоза, полностью было газифицировано село, но главными были – проведение централизованного газопровода, асфальтирование дорог сел, был построен животноводческий комплекс на 1200 голов дойного стада.

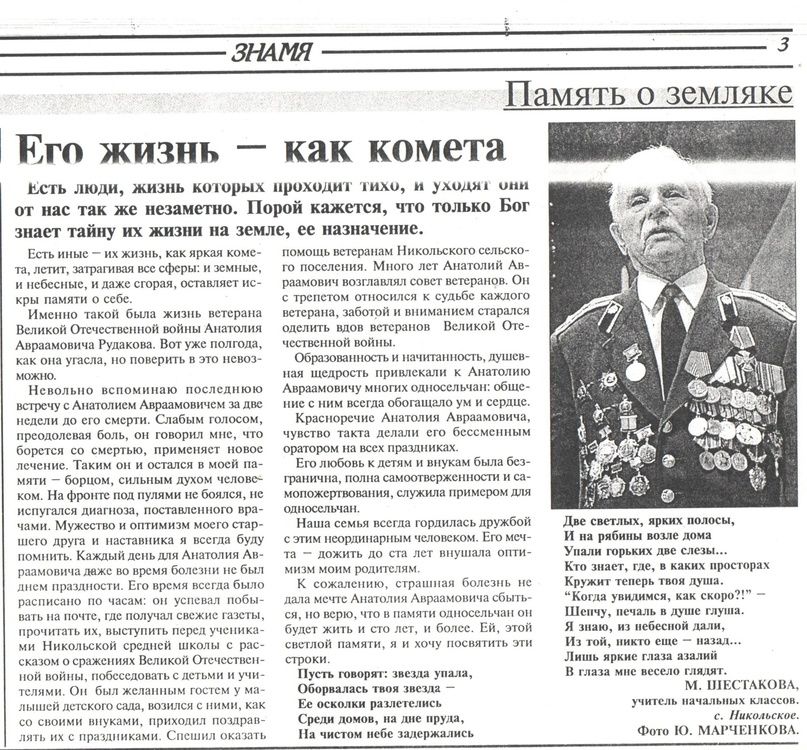

С 2001 года председателем Совета ветеранов войны и труда стал Рудаков Анатолий Аврамович, ветеран войны с большим стажем работы, подполковник в отставке. Он со своим активом ветеранов войны и труда поднял военно-патриотическое воспитание молодежи, активно принималось участие жителей поселения в районных военно-патриотических соревнованиях «Зарница» и «Орленок», создание школьного музея.

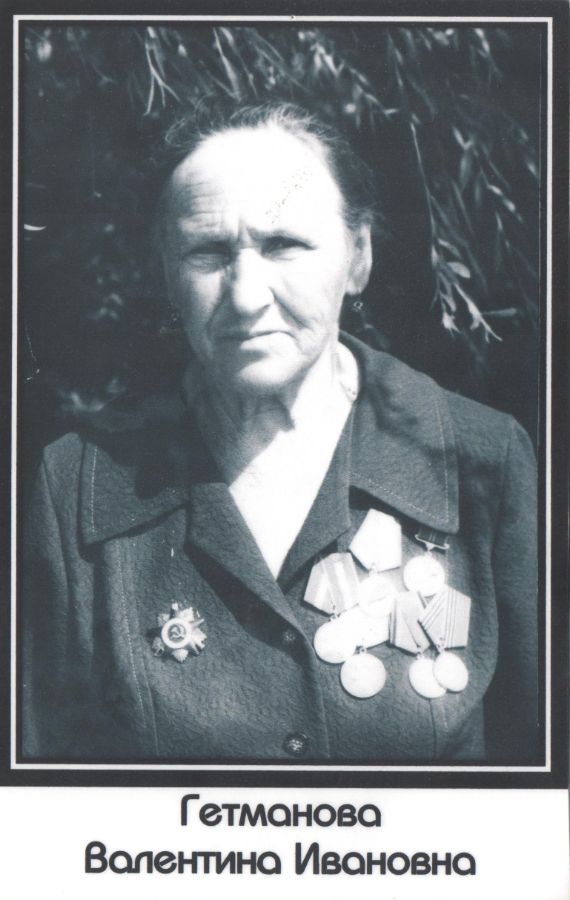

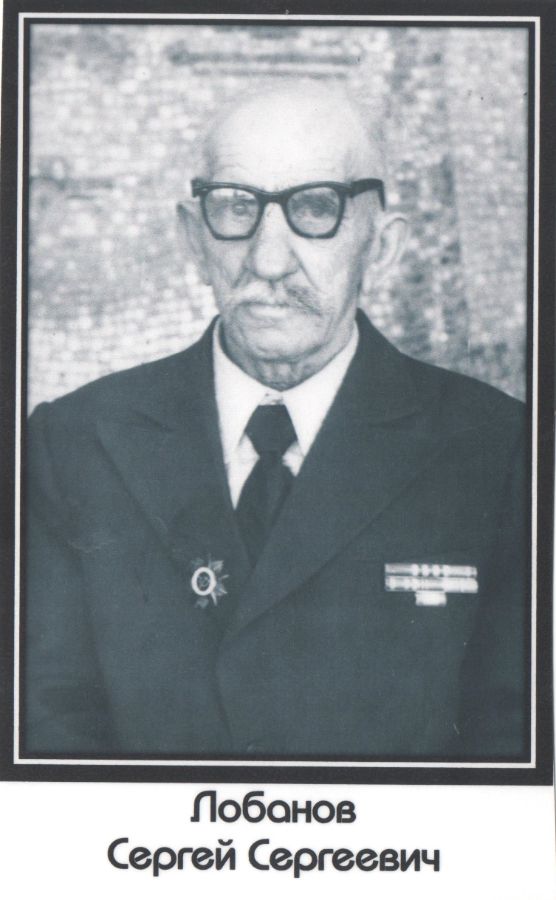

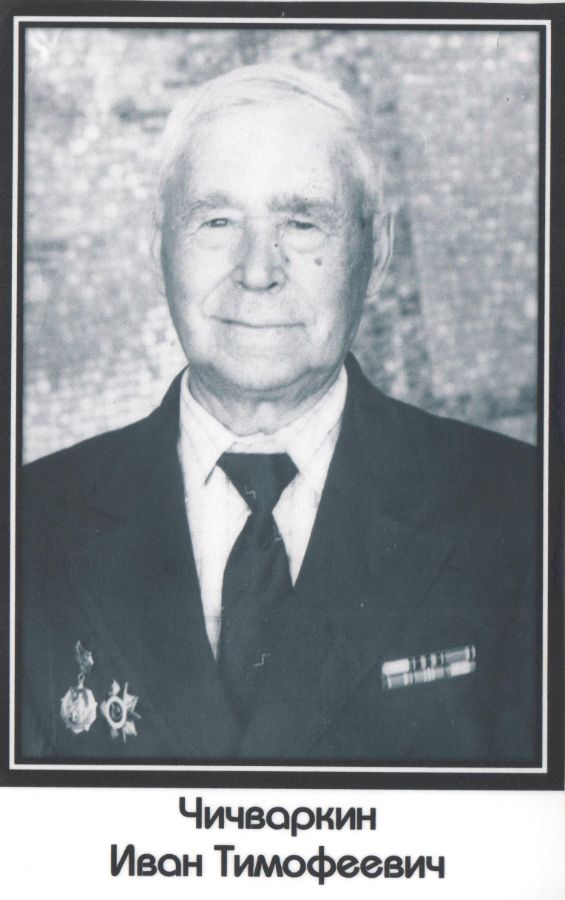

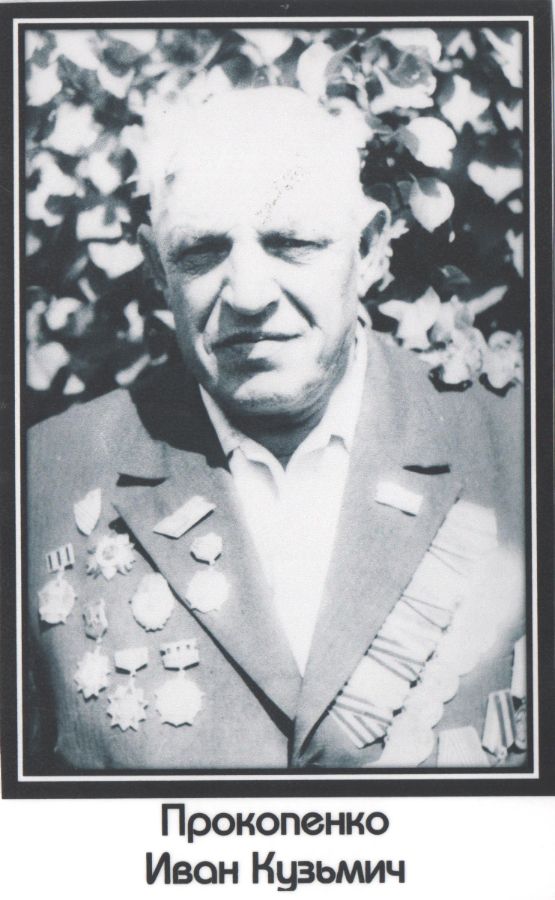

ветераны великой отечественной войны

села никольское

трудовая доблесть односельчан

В 1929 году в селе Никольское был организован колхоз «Память Ленина».

Все труженики-крестьяне, за исключением Дмитрия Петровича Копина, вступили в члены колхоза.

Первым председателем был избран коммунист Сергей Емельянович Воробьев, который проработал в течение двух лет.

Первая партийная организация колхоза, которая выступала вдохновителем и организатором всенародной борьбы за осуществление Ленинского кооперативного плана, состояла из пяти человек. Коммунисты села Никольское проводили большую массово-политическую работу среди населения: индивидуальные и групповые беседы и общие собрания.

Комсомольская организация в составе 25 человек оказала большую помощь первичной парторганизации в деле организации колхозов. Активное участие в работе принимали секретарь комсомольской организации Саблин Николай и члены комсомольской организации Ефим Иосифович Шилов, Дарья Григорьевна Дудникова и другие.

С первых дней организации колхоза были обобществлены лошади в количестве 70-75 голов.

В 1930 году были построены конюшня и амбар для хранения зерна. Сельхозинвентарь был объединен также почти с первых же дней организации колхоза. Пахали конными плугами, сеяли конными сеялками и вручную.

Первый трактор «Фордзон» появился на полях колхоза на начале 30-хх годов.

В 1930 году коммуна имени «Третьего Коминтерна», организованная в 1924 году, влилась в колхоз «Память Ленина». Никольское отделение совхоза в 1935 году передало колхозу землю.

А период 1934 по 1941 год хозяйство колхоза значительно выросло. Были построены коровник, овчарня и помещение для свиней. Количество лошадей увеличилось до 100 голов, овец до 400 голов. Увеличилось число сельхозтехники: конных сеялок – 6, конных молотилок – 2.

В 1950 году произошло объединение колхоза «Память Ленина» (село Никольское) и «Путь к социализму» (д. Бродок) и «День урожая» (д. Недоступовка). После восстановления колхоза «Память Ленина» большое внимание было уделено укреплению материально-технической базы колхоза. Механизаторы, комбайнеры, шофера составляли главную силу колхоза.

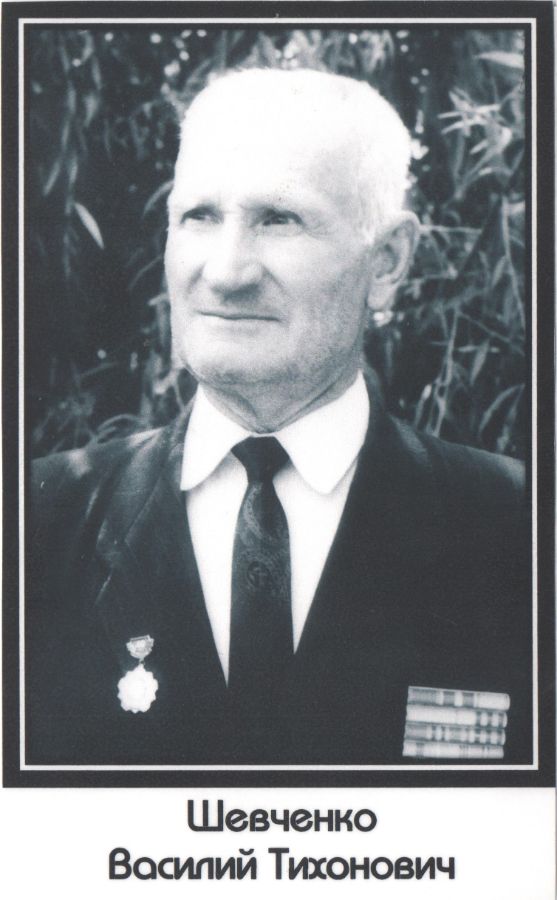

В 1951-1953 годы колхоз возглавлял председатель Шевченко Василий Тихонович, за эти годы было построено в деревне Бродок телятник, коровник и птичник.

В 1954-1958 годы председателем колхоза «Память Ленина» работал Стеценко Дмитрий Филиппович.

В 1956 году произошло объединение колхоза «Память Ленина» с колхозом «Путь к социализму (с. Топлинка и д. Пуляевка). Это объединение было одним из важных мероприятий партийной организации в деле дальнейшего подъема сельского хозяйства и организационного укрепления колхоза.

В 1951-1957 г.г. Белгородский шиферный завод держал шефство над нашим колхозом «Память Ленина». Этот завод за наличный расчет ежегодно отпускал для колхоза от 3 до 5 тысяч листов для покрытия крыш общественных построек. Кроме того, шифером ежегодно покрывалось 4-5 хат колхозников. Председателем колхоза работал Стеценко Дмитрий Филиппович., за годы его работы были построены в деревне Недоступовка коровник и телятник, а также небольшая электростанция. Урожай зерновых культур был доведен свыше 22 ц/га. Количество коров составило около 600 голов. В 1958 году тракторы, комбайны и другая техника были переданы из МТС в колхоз. Это мероприятие коммунистической партии оказало положительное влияние на развитие колхозной деревни.

В 1958 году произошло объединение колхоза «Память Ленина» с колхозами «По пути Ильича» и «Имени Буденного», председателем колхоза работал Исаев Михаил Дмитриевич.

В 1960 году произошло разъединение этих колхозов.

В период 1961 – 1966 годы председателем колхоза работает Стародубцев Семен Алексеевич.

В 1962 году в колхозе был построен клуб на 250 мест.

В 1965-1966 годах построены мастерская для ремонта сельхозмашин, кладовая и столовая. За период работы председателем Стародубцев С.А. завершил радиофикацию и электрификацию домов колхозников. Урожайность зерновых культур достигла свыше 24 ц/га, а производство молока увеличилось в 1967 году на 20% по сравнению с 1961 годом. Механизаторы ежегодно повышали свои знания на курсах в колхозе.

В 1968-1971 годах председателем колхоза работал Беседин Анатолий Алексеевич. За эти годы построено пять домов общей площадью 840 кв.м. Повышается трудовая деятельность сельского населения. Год от года растет материальное благосостояние сельских тружеников.

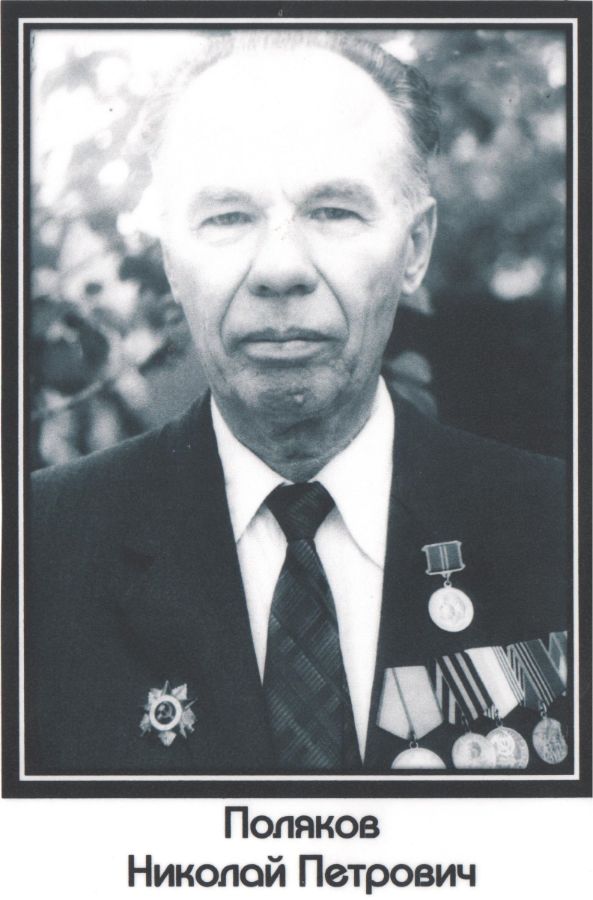

В 1971-1974 годах председателем колхоза были Гудыменко Анатолий Федорович, и.о. Пахомов Иван Васильевич, Поляков Николай Петрович. За время руководства Гудыменко А.Ф. была построена мастерская в селе Топлинка.

В 1973 году выстроено новое здание Никольского сельского Совета на средства районного бюджета.

В 1974 году построена асфальтированная дорога Никольское-Белгород.

В 1974 году с декабря месяца председателем колхоза работал Панов Василий Александрович. За годы его работы было широко развернуто культурно-бытовое и жилищное строительство на средства колхоза.

В 1975 году построен животноводческий молочный комплекс на 1200 голов скота.

В 1975-1976 выросли новые здания правления колхоза и средней школы на 280 мест.

В 1976 году построена газовая котельная в селе Никольское, которая по настоящее время обеспечивает теплом не только производственные помещения, но и дома местных жителей.

В 1977 году колхоз построил новый медпункт и комплексный приемный пункт бытового обслуживания населения.

В 1979 году открыл свои двери для детей новый садик.

К 40-летию Курской битвы был открыт новый Дворец культуры с кинозалом на 320 мест, библиотекой и читальным залом. В том же, 1983 году, были введены в эксплуатацию новый коровник на 400 голов на молочном комплексе в селе Никольское и свиноводческая ферма.

С 1984 по 1988 председателем колхоза «Память Ленина» был Смагарь Александр Васильевич. За время его руководства не прекращалось строительство в хозяйстве. На молочном комплексе для крупного рогатого скота был построен летний лагерь, в селе Бродок открылся новый магазин с товарами первой необходимости. Была полностью проведена газификация села Никольское.

С 1988 года колхоз «Память Ленина» возглавлял Демченко Виктор Иванович. За время его руководства многое делалось для хозяйства и его тружеников. В первую очередь было продолжено строительство, и газификация сел за счет средств колхоза «Память Ленина». За этот период была построена новая механическая мастерская с кабинетом по медобслуживанию, тренажерным залом, душевой.

В 1991 году введена в строй станция обезжелезования воды.

В 1992 году построены склады для хранения зерна на току, хранилища для грубых кормов. Для общественного животноводства построен коровник на 300 голов На Бродянской МТФ, построены четыре сенохранилища.

19 августа 1992 года колхоз «Память Ленина» преобразован в АОЗТ «Память Ленина».

В 1993 году проведена газификация по улице Степная в селе Бродок и в том же году 1 сентября была пущена в строй пристройка к зданию средней школы на 98 мест. В школе имеются предметные кабинеты, два спортивных зала, зеркальный зал для занятий хореографией, кабинет домоводства, столярная и слесарная мастерские, в двух классах установлены кинопрокаты и телевизоры.

Все денежные средства, вложенные в строительство, газификацию – это средства АОЗТ «Память Ленина» и огромная заслуга тех людей, которые трудятся на этой земле.

С 23 января 1999 года по 20 апреля 2002 года председателем АОЗТ «Память Ленина», а с 25 февраля 2000 года ЗАО «Память Ленина», работал Иваненко Юрий Вячеславович. За годы его правления были оборудованы мини-пекарня, швейный цех, капитально отремонтирована и оборудована центральная контора, ток, обновлен тракторный парк, на 50% заменены электросети хозяйства.

С 20 апреля 2002 года ЗАО «Память Ленина» возглавил Клименко Алексей Иванович. Несмотря на тяжелое финансовое положение, полеводы и животноводы хозяйства добивались неплохих результатов. За достижения высоких показателей в период весенне-полевых работ 2002 года и высокую культуру земледелия ЗАО «Память Ленина» было награждено Дипломом администрации района и ценным подарком.

С 1 июля 2002 года ЗАО «Память Ленина» преобразовано в ООО «Агро-Никольское» и вошло в состав холдинга «БелАгроРегион-УКОМ».

Президентом холдинга стал Пятецкий Валерий Ефимович, генеральный директор- Клименко Алексей Иванович.

В данный период велось обновление машинно-тракторного парка импортным оборудованием.

знаменитые земляки

Никольский сельский совет, а ныне Никольское сельское поселение, 33 года возглавлял Крючков Федор Иванович. За эти годы он много сделал для развития социально-куль-турного уровня села. Появляются новые улицы: Центральная, Полевая и др., строятся, современные дома, в них есть, газ, свет, вода.

Многие годы работал внештатным корреспондентом газеты «Знамя», редактор колхозной газеты «За изобилие» наш земляк, учитель, ныне покойный Андреев Федор Михайлович. В своих статьях он рассказывал о жизни села, его тружениках. За свой труд он неоднократно награждался Почетной грамотой.

На нашей земле жил и работал Александр Константинович Филатов (1943-1988г.г.) – член Союза писателей, учитель русского языка и литературы. Он любил односельчан и писал о них с душевной нежностью, любил жизнь, людей, народные песни и частушки и все это отражал в стихах. Великолепные стихи, которые проникают в душу и легко воспринимаются, вошли в сборники «Струна», «Огни зовущие», «Окно».

Именем Филатова А.К. названа улица в с. Никольское и 22.06.1989 г. открыта Мемориальная доска.

В с. Никольское активно работает ветеранская организация. С начала 90-х годов по 2006 год «Совет ветеранов» возглавлял активный общественный деятель, ветеран ВОВ, участник испытаний атомного и термоядерного оружия на Семипалатинском полигоне, полковник в отставке - Рудаков Анатолий Аврамович. В 2011 году состоялось открытие мемориальной доски, в честь памяти бывшего председателя «Совета ветеранов» Рудакова А.А.

С декабря 1974 года по 1984 год колхозом «Память Ленина» руководил Панов Василий Александрович. За годы работы председателем нашего колхоза Панов В.А. особенно широко развернул культурно-бытовое и жилищное строительство на средства колхоза. В 1975 году был построен животноводческий молочный комплекс на 1200 голов крупного рогатого скота. За 1975 -1976 г.г. выросли новые здания правления колхоза и средней школы на 280 ученических мест, была построена газовая котельная, которая до настоящего времени обеспечивает теплом не только производственные помещения, но и дома жителей села Никольское. В 1977 году колхоз построил новый медпункт и комплексный приемный пункт бытового обслуживания жителей наших сел. В 1979 году открыл свои двери новый детский сад. К 40-летию Курской битвы в 1983 году был открыт новый сельский Дом культуры с кинозалом на 320 мест, библиотекой с читальным залом. В 1983 году были введены в эксплуатацию новый коровник на 400 голов и свиноводческая ферма.

Труд колхозника не оставался без внимания со стороны партийных и советских органов Белгородского района и области, а также со стороны Центрального Комитета Коммунистической партии и Советского правительства.

Книга почета колхоза постоянно пополнялась именами достойных колхозников.

За долголетний труд, достигнутые высокие производственные показатели в работе колхозники села награждены орденами и медалями Советского Союза, стали участниками выставки достижения народного хозяйства и награждены медалями ВДНХ.

В 2007 году у здания правления ООО «АгроНикольское» состоялось открытие мемориальной доски, в честь памяти бывшего председателя колхоза «Память Ленина» Панова Василия Александровича.

Многим труженикам колхоза были присвоены звания «Мастер золотые руки», «Заслуженный колхозник», «Мастер машинного доения», «Отличник сельскохозяйственного производства», многие награждены медалями «Ветеран труда». Все они и являются гордостью и славой колхоза «Память Ленина».

Болтенкова Людмила Михайловна

(1946 года рождения)

Место съемки: Белгородская область, Белгородский район, село Никольское

Дата создания: [1970]

Материал: фотобумага

Техника: фотопечать

Размеры: 17x11

На фотографии Болтенкова Людмила Михайловна – заслуженный учитель Российской Федерации, почетный житель села Никольское. В 1974 году, в Никольскую среднюю школу приходит энергичная, трудолюбивая, молодая директор школы – Людмила Михайловна.

Под ее руководством педколлектив школы много лет тесно и плодотворно сотрудничает с Российской академией педагогических наук. При школе работает филиал детской музыкальной школы, изостудия, хореография, спортивные кружки. За добросовестный труд в 1985 году Людмиле Михайловне присваивают почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». Директором школы Людмила Михайловна проработала 34 года. В настоящее время Людмила Михайловна находится на заслуженном отдыхе.

Легенда: фото из архива краеведческого музея «Никольской средней школы».

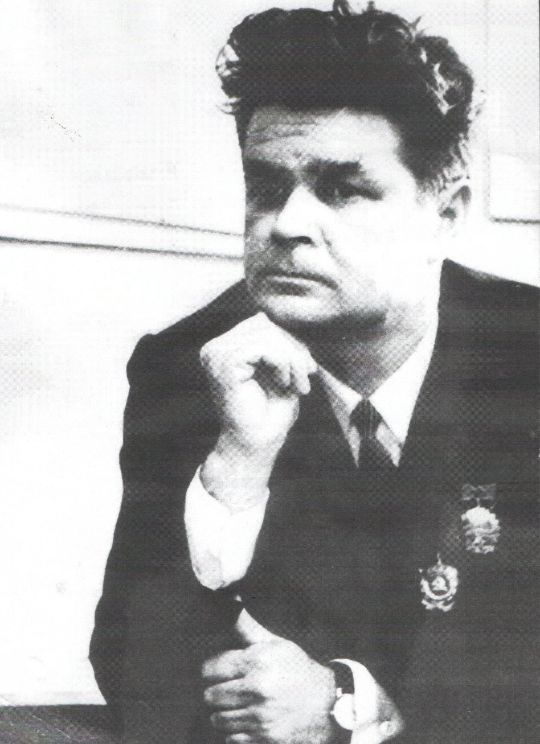

Панов Василий Александрович (1934-1995)

Место съемки: Белгородская область, Белгородский район, село Никольское

Дата создания: [1974]

Материал: фотобумага

Техника: фотопечать

Размеры: 21x12

На фотографии Василий Александрович Панов – председатель колхоза «Память Ленина».

С декабря 1974 года Василий Александрович избирается председателем колхоза «Память Ленина» Белгородского района Белгородской области, колхоз был отстающим, поэтому и работы предстояло много. С первых дней работы председателем колхоза В.А. Пановым были определены приоритеты: развитие социальной инфраструктуры и производства.

За 10 лет правления колхозом им было многое сделано для улучшения условий жизни и работы людей: завершено строительство дороги с твердым покрытием, соединяющей колхоз с областным центром, построен мост через реку Топлинка, налажено регулярное автобусное сообщение села с городом Белгородом (1975 год), на средства колхоза построена средняя школа на 280 ученических мест (1976 год), котельная (1975 год), фельдшерско-акушерский пункт, в который завезено новое оборудование, работает зубной кабинет, выделена автомашина «Скорая помощь».

В 1977 году в селе появился Дом быта. В нем работает парикмахерская, цех пошива одежды, пункт проката, мастерские по ремонту обуви и бытовой техники. В 1979 году открыл свои двери детский сад «Рябинка».

К 40-летию Курской битвы был открыт новый Дом культуры с залом на 320 мест, библиотека. Не менее важным на селе было строительство 2-этажного торгового центра на 8 рабочих мест. Быстрыми темпами велось жилищное строительство в селе. Большая работа проведена по газификации в селе. Построены газораспределительные пункты, переоборудована котельная и с того времени подает тепло в многоквартирные дома, учреждения, природный газ пришел в дома жителей села, зажжен Вечный огонь у памятника погибшим воинам.

В 1977 году электрифицированы все улицы села Никольское, Топлинка, Соломино, Пуляевка, проведен водопровод. Наряду с социальным развитием села развивалось и хозяйство: закончено строительство животноводческого комплекса, построены контора правления колхоза, свинарник на 1000 голов, механизированная мастерская, механизированный ток, МТФ на 400 голов, пункт технического обслуживания тракторов и ангар для комбайнов. Проведена реконструкция гаража с боксовым содержанием. Выросли экономические показатели колхоза «Память Ленина». Выросла урожайность зерновых культур, сахарной свеклы, подсолнечника. А также производство мяса и молока. Он жил и работал для людей.

Легенда: фото из архива краеведческого музея «Никольской средней школы».

Фотография у памятника

Место съемки: Белгородская область, Белгородский район, село Никольское.

Размеры: 12x8

Дата создания: [1980]

Материал: фотобумага

Техника: фотопечать

На фотографии справа на лево: заместитель председателя колхоза «Память Ленина» Рыбин Дмитрий Семенович, председатель профсоюзной организации Матлашов Петр Иванович, председатель Никольского сельского Совета Крючков Федор Иванович, секретарь партийной организации Битюцкий Виктор Васильевич. У памятника воинам-освободителям «Воин с опущенным знамением» на братской могиле.

Легенда: фото из семейного альбома Крючкова Федора Ивановича

Руководители колхоза «Память Ленина» села Никольское

Место съемки: Белгородская область, Белгородский район, село Никольское

Дата создания: [1970]

Материал: фотобумага

Техника: фотопечать

Размеры: 9x15

На фотографии председатель колхоза «Память Ленина» Василий Александрович Панов и главный ветеран Великой Отечественной войны, агроном колхоза Николай Петрович Поляков.

Легенда: фото из архива краеведческого музея «Никольской средней школы».

Михайлова Лариса Лаврентьевна

Место съемки: Белгородская область, Белгородский район, село Никольское

Дата создания: [1978]

Материал: фотобумага

Техника: фотопечать

Размеры: 22x12

На фотографии Михайлова Лариса Лаврентьевна – почетный житель села Никольское. 5 апреля 1974 года в Никольский сельский Дом культуры на должность директора переводом из села Щетиновка пришла работать Лариса Лаврентьевна. Более 10 лет она посвятила развитию культуры в селе Никольское, заведовала Никольским сельским Домом культуры. При ее руководстве состоялось открытие нового здания Дворца культуры в центре села.

Легенда: фото из личного архива Крючкова Федора Ивановича.

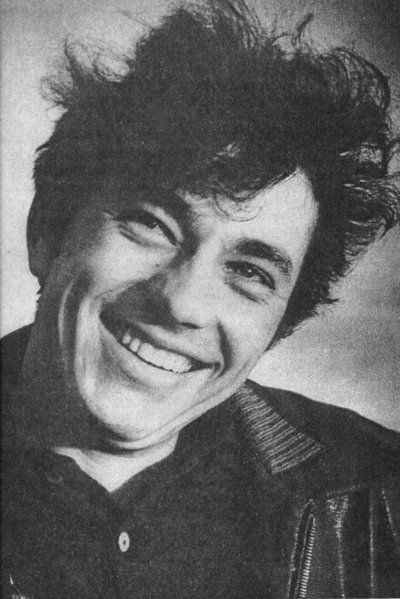

Рудаков Анатолий Аврамович (16.10.1918 - 11.02.2006 г.)

Место съемки: Белгородская область, Белгородский район, село Никольское.

Дата создания: [1990]

Материал: фотобумага

Техника: фотопечать

Размеры: 22x12

На фотографии Рудаков Анатолий Аврамович, подполковник в отставке, ветеран Великой Отечественной войны, ветеран ВС СССР, ветеран подразделений особого риска, ветеран военной службы, ветеран труда и ветеран партии КПРФ. Почетный житель сел Топлинка и Никольское, активный общественный деятель. В 1984 году, в связи со строительством Белгородского водохранилища и затоплением села Топлинка переехал в село Никольское и активно включился в трудовую и общественную работу.

Непосредственный участник создания в центре села Никольское «Аллеи Ветеранов» - посадке серебристых елей, закупленных на взносы ветеранов. Был диктором местного радио и вел передачи: о ходе уборки урожая, о ежедневных итоговых данных о работе МТФ, о передовиках (отстающих) механизаторах в работе, о боевых и трудовых подвигах ветеранов и пенсионеров сел. Постоянный участник проводимых мероприятий районного отдела образования, избирался в состав парткома колхоза «Память Ленина», вел переписку с командованием воинских частей, где служили призывники сел Никольского сельского Совета, был помощником депутата областной Думы.

В 2001 году был избран председателем Совета ветеранов войны и труда. Несмотря на свой возраст и здоровье, продолжал работать в колхозе. Был заведующим центральным током колхоза «Память Ленина» и учетчиком на току, работал диспетчером на строительстве летнего лагеря для крупного рогатого скота при молочном комплексе колхоза.

Участвовал в торжественных проводах призывников в ряды Армии и ВМФ и проводах механизаторов колхоза на весенне-посевные работы в поле. Памятная фотография сделана в Никольском Доме культуры.

Легенда: Из архива Никольского Дома культуры.

Крючков Федор Иванович

(1938 года рождения)

Место съемки: Белгородская область, Белгородский район, село Никольское

Дата создания: [1980]

Материал: фотобумага

Техника: фотопечать

Размеры: 22x14

На фотографии Крючков Федор Иванович – почетный житель села Никольское, бывший председатель Никольского сельского совета, многое сделавшему для развития села Никольского за более чем 30 летний стаж работы в должности. Тяжелый трудовой путь прошел Федор Иванович на благо родной земли. В 1962 году заведовал Молочно-товарной фермой с. Недоступовка, с 1964 года работал начальником участка в селе Бродок колхоза «Память Ленина». А с 1972 года был избран председателем Никольского сельского Совета, где и проработал до выхода на заслуженный отдых. Памятная фотография сделана у входа в здание Никольского сельского Совета.

Легенда: фото из личного архива Крючкова Федора Ивановича.

Черторицкая Евгения Семеновна

Место съемки: Белгородская область, Белгородский район, село Никольское

Дата создания: [1984]

Материал: фотобумага

Техника: фотопечать

Размеры: 17x11

На фотографии Черторицкая Евгения Семеновна– заслуженный учитель Российской Федерации, почетный житель села Никольское, много лет проработавшая заместителем директора Никольской средней школы. За заслуги в развитии образования и многолетнюю добросовестную работу 2 ноября 2004 году Евгении Семеновне присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». В настоящее время Евгения Семеновна находится на заслуженном отдыхе.

Легенда: фото из архива краеведческого музея «Никольской средней школы».

культурная жизнь села

Документов о создании или открытии Дома Культуры в селе Никольское не сохранилось. В архивах не найдено подтверждения точной даты строительства, однако можно смело утверждать, что сельский клуб в селе был, тому подтверждением является запись в «Книге приказов» районного отдела культуры за 1971 год о закрытии районного Сей-Городского Дома культуры в г. Белгород и одновременной записью о преобразовании Никольского сельского клуба в Никольский сельский Дом культуры.

В «Книге приказов» районного отдела культуры за 1971 год есть запись о том, что директором Никольского сельского дома культуры назначают Несмачную Евгению Петровну с окладом в 80 руб., а художественным руководителем Гасюкову Ирину Алексеевну с окладом в 75 руб. 04 августа 1971 года они приступают к своим обязанностям.

Никольский Дом культуры

Место съемки: Белгородская область, Белгородский район, село Никольское.

Дата создания: [2009]

Материал: фотобумага

Техника: фотопечать

Размеры: 14x22

На фотографии здание Никольского Дома культуры, после капитального ремонта всего здания и его прилегающей территории, от чего культурное учреждение стало ещё более привлекательным для посетителей. Здание СДК занимает площадь 1541,3 м2, территория ДК (общая площадь участка) – 3936 кв. м., расположена в центре села, благоустроена: тротуарная плитка, скамейки, урны, металлические ограждения. Собственником здания КДУ и земли, является Администрация Никольского с/поселения.

Легенда: фото из архива Никольской библиотеки.

05 октября 1972 г. Несмачная Е.П. покидает СДК в связи с переездом.

10 октября 1972 г. к должности директора приступает товарищ Шутова Тамара Алексеевна.

05 апреля 1974 г. в Никольский СДК на должность директора переводом из с. Щетиновка приходит работать Михайлова Лариса Лаврентьевна.

Как видно из приказа, в то время художественного руководителя в СДК не было. Он появится только в 1977 году. Еременко Валентин Федорович приступает к своим обязанностям 12 октября 1977 г.

12 декабря 1979 г. в Белгородском районе вышел приказ №115, который точно поднял настроение всем работникам культуры! Согласно приказа заработная плата директора Никольского сельского Дома культуры выросла до 110 рублей, а художественного руководителя до 90 рублей.

Записи о приёме и увольнении работников клуба присутствуют в Книгах приказов райотдела культуры.

23 марта 1985 г. на должность директора приходит Зенюк Николай Семенович.

16 октября 1985 г. на должность художественного руководителя приходит Акиньшина Вера Николаевна, позже, 03 января 1986 г., она возглавит Дом культуры.

В 1983г. в селе Никольское большое событие - к 40-летию Курской битвы торжественно открыт новый 2-х этажный сельский Дом культуры с кинозалом на 320 мест, библиотекой и читальным залом, кабинетами для кружков. Новый Дом Культуры также продолжал радовать и по сей день жителей села Никольское.

В 2007-2009 году в ДК прошёл капитальный ремонт всего здания и его прилегающей территории, от чего культурное учреждение стало ещё более привлекательным для посетителей. Здание СДК занимает площадь 1541,3 м2, территория ДК (общая площадь участка) – 3936 кв. м., расположена в центре села, благоустроена: тротуарная плитка, скамейки, урны, металлические ограждения. Собственником здания КДУ и земли, является Администрация Никольского сельского поселения.

С марта 2004 г. Дом культуры возглавляет Понкратова Мария Анатольевна.

С 26 октября 2017 г. Дом культуры возглавляет Ненилин Олег Владимирович.

На сегодняшний день это учреждение - центр культуры, духовного общения, учреждение, содействующее воспитанию и образованию подрастающего поколения, создание условий для занятия всех категорий населения любительским художественным творчеством, воспитание подрастающего поколения в духе культурных традиций и исторического наследия Белгородчины.

Работа Дома культуры ведется по различным направлениям, осуществляется работа клубов, кружков, и объединений, в плане состояния самодеятельного творчества, продолжают развитие жанры художественного творчества, любительских объединений и клубов по интересам учреждение имеет положительную динамику. В настоящее время учреждения культуры Никольского сельского поселения посещают около 8,5 тыс. человек в год, проживающих на территории нашего поселения.

Коллективы Дома культуры совершают выездные мероприятия, участвуют в районных конкурсных мероприятиях.

Полное название объекта – Никольский сельский Дом культуры - структурное подразделение Муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный информационный методический центр Белгородского района Белгородской области.

На должность ведущий методист с -2019 года приходит Великанова Елена Александровна

С 15 октября 2020 г. заведующая Никольским сельским Домом культуры становится Ильина Арина Александровна (переведенная с художественного руководится).

А с 20 октября 2020 года на должность художественного руководителя приходит Гахов Алексей Юрьевич.

На должность художественного руководителя переводится с методиста Великанова Елена Александровна.

ИСТОРИЯ образования в селе

школьный дневник

Здание новой Никольской средней школы

Место съемки: Белгородская область, Белгородский район, село Никольское

Дата создания: [1976]

Материал: фотобумага

Техника: фотопечать

Размеры: 24x19

На фотографии Здание новой Никольской средней школы Белгородского района Белгородской области 1976 года постройки, рассчитанная на 280 ученических мест.

Легенда: фото из архива краеведческого музея «Никольской средней школы».

В послевоенное время в селе была восьмилетняя школа, которая располагалась в доме отпрыска помещика Огурцова и находилась напротив храма. Из-за неисправности в отопительной системе зимой 1974 года она сгорела. Учебный год дети заканчивали в здании конторы молочного комплекса. Но осенью 1975 года уже был вырыт котлован для новой школы в центре села.

Строительство школы на 280 учебных мест велось очень быстро и 1 сентября 1976 года состоялось ее открытие. Непосредственное участие в закладке и строительстве школы принимал Василий Александрович Панов. С первых дней своего председательства он решил строить школу, так как был уверен, что если будет школа, то будет развиваться и село.

С 1976 года школа работает как УВК (учебно-воспитательный комплекс), здесь все предусмотрено для гармоничного воспитания школьников: работают филиалы Белгородской музыкальной школы, областной станции юных техников, спортивной школы. С ребятами работали преподаватели, приезжающие из Белгорода. Их ставки оплачивал колхоз «Память Ленина». Ученики не только бесплатно посещают ДМШ, кружки и секции, но и бесплатно получают завтраки, дешевые обеды. В школе имелись предметные кабине¬ты, два спортивных зала, зеркальный зал для хореографии, кабинет домоводства, столяр¬ная и слесарная мастерские.

С 1976 года шко¬ла, по примеру лучших школ области, стала школой-комплексом. На базе ее проводятся всероссийские и всесоюзные совещания по проблемам школ-комплексов, приезжают за опытом делегации из Якутии, Узбекистана, Молдавии и др. Ежегодно школьники совершали поездки по стране (Москва, Керчь, Очаков Полтава, Волгоград), путевки оплачивают шефы – колхозники. За активное участие в улучшении условий работы сельской школы Панов В.А. был награжден Почетной грамотой райкома КПСС и райсполкома Белгородского района в 1977 году. За большой вклад в развитие народного образования Василий Александрович Панов был награжден знаком «отличник народного просвещения РСФСР».

В 1979 году школа занесена на областную Доску Почета. С 1980 года школа работает вместе с учеными НИИ школ АПНСССР над проблемами учебно-воспита¬тельных комплексов на селе. Школа награжде¬на Почетной грамотой Министерства просве¬щения РСФСР. В 1999 году Никольская сред¬няя школа отметила свой 110-летний юбилей и получила в подарок: автобус, трактор, видео¬камеру. В 1993 году 1 сентября введена в строй при¬стройка к зданию средней школы на 320 мест.

духовная жизнь села

Никольский Храм Святителя Николая Чудотворца

Место съемки: Белгородская область, Белгородский район, село Никольское.

Дата создания: [1999]

Материал: фотобумага

Техника: фотопечать

Размеры: 10x15

На фотографии Никольский Храм Святителя Николая Чудотворца с разрушенной колокольней. Церковь с колокольней была построена в 1775 году в центре села, на самом видном месте. Открытие церкви состоялось на праздник летнего Николы. Церковь была названа Никольской, и село стали называть «Никольское».

Легенда: Из архива Никольской библиотеки.

Никольский храм в селе Никольское Белгородского района был возведен 250 лет назад. По одной из версий - богатым помещиком Николаем Хлоповым. Он дал обет: построить храм своему небесному покровителю, если его сын вернется живым после войны с турками. Молодой Хлопов остался цел и невредим. А обеты тогда православные люди выполняли в точности, не откладывая на неопределенный срок. Уже в 1775 году была возведена церковь. По другой версии, Никольский храм строили всем миром. В Николае Угоднике местные жители видели своего защитника от грабителей и разбойников. Последних же в близлежащих лесах было великое множество. Проходить, проезжать по дорогам становилось опасно. Людей "хлопали" за пятак, а уж о путешествующих богатых купцах панихиду можно было заказывать заранее. Вот и задумали построить храм, чтобы вместе со Святым Николаем вымолить у Бога избавление от разбойных нападений.

Молитва в новопостроенной церкви была не напрасной. О разбойниках, о лихих людях вскоре забыли, остались только холодящие кровь рассказы. Обе эти версии правдоподобны и возможно лишь дополняют друг друга. Это подтверждают и архивные документы.

К началу двадцатого века Никольский храм славился в округе своим многочисленным приходом (в 1908 году здесь насчитывалось 954 прихожанина) и звучным церковным колоколом. А к сороковым годам двадцатого столетия в Никольском храме было уже два хора. Запретили богослужение в селе Топлинка - и хор перешел в Никольское, пение на службах стало антифонное.

Во время Великой Отечественной войны богослужения в храме продолжались. Служил пожилой священник - отец Василий, который жил вместе с матушкой в колокольне храма (место его упокоения находится справа от алтаря храма). После смерти отца Василия храм был закрыт, его стали использовать как зернохранилище. Но ни икон со стен, ни иконостаса не тронули. Однако зернохранилище здесь было недолго. Однажды ночью сторож не на шутку испугался, когда на иконостасе сами собой зажглись лампадки. Зерно из святого места вскоре вывезли, в храме возобновились богослужения на несколько лет.

Во время хрущевских гонений церковь в Никольском окончательно закрыли. Местные власти приняли решение о ее разрушении. Старожилы рассказывают, что при снятии креста с колокольни, кощунник, снимавший крест, упал с высоты и разбился. Потом начали разрушать колокольню, но разрушить ее полностью не смогли. Полуразрушенной она оставалась до восстановления. В 1995 году храм был передан Русской Православной Церкви, настоятелем был назначен отец Леонид Рядинский, который и начал восстановление святыни.До 1999 года службы почти все время совершались в небольшом сарае, оборудованном под временный храм.

В октябре 1999 года настоятелем стал священник Сергий Клюйко. При активном участии Высокопреосвященного Иоанна архиепископа Белгородского и Старооскольского был создан попечительский совет. Возглавил его заместитель главы администрации области по социальной политике Дмитрий Васильевич Худаев. В течение года усилиями попечительского совета, благотворителей, прихожан Никольского храма, при активной помощи Сестричества милосердия Марфо-Мариинского женского монастыря. г. Белгорода храм был полностью восстановлен.

В воскресные и праздничные дни раздается звон колоколов над старинным русским селом. Людей на службах становится все больше и больше. В храме есть свои святыни - иконы с частичками мощей Марии Магдалины, Симеона Верхотурского, Мученика Трифона, Пантелеимона Исцелителя, Георгия Победоносца, архиепископа Луки Симферопольского и другие. Настоятель и его помощники заботятся о возрождении былого торжества православия на этой земле.

Никольский Храм Святителя Николая Чудотворца

Место съемки: Белгородская область, Белгородский район, село Никольское.

Дата создания: [2000]

Материал: фотобумага

Техника: фотопечать

Размеры: 10x15

На фотографии ход работ по восстановлению разрушенной части колокольни Никольского храма Святителя Николая Чудотворца. В 2000 году состоялось освящение восста¬новленного Никольского храма - Храма во Имя Святителя Николая

Легенда: Из архива Никольской библиотеки.

старинные предметы

Самопрялка

Это устройство для механического прядения, изготовления нитей из волокон льна, шерсти или пуха. Самопрялка состоит из стана, колеса, прядильного прибора под колесом и подножки или ножного привода. На переднем конце веретена ножной прялки есть интересное приспособление — рогулька. Она позволяла не прерывать работу пряхи на скручивание и намотку. Вращаясь, рогулька сама скручивала кудель в нитку, прежде чем она ложилась на катушку. Отсюда и название — самопрялка.

Дудникова Вера Васильевна, жительница села, принесла предмет русской старины в горницу Никольского СДК.

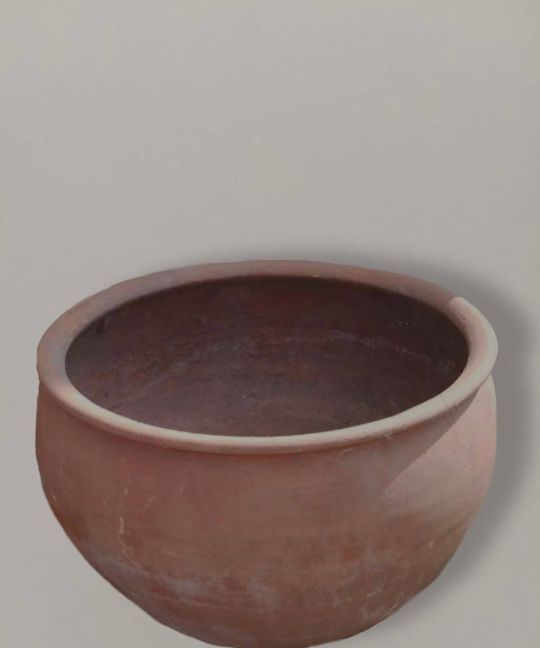

Сту́па с пестиком (1943 года)

Относятся к предметам домашней утвари. Является одним из древнейших изобретений человека, известное за 8 000 лет до нашей эры. Использовалась в быту для помола зерна и других продуктов. Ступка — это небольшая чаша, а пестик — это широкая палочка, подходящая по форме к углублению чаши. Предназначалась для того, чтобы измельчать и растирать специи, зерно, орехи и другие пищевые продукты.

Жители села передали предмет русской старины на хранение в горницу Никольского СДК.

Деревянная ручная прялка с веретеном

Издревле орудиями производства нитей являлись веретено и прялка. Деревянная ручная прялка с веретеном — конструктивно простое и несложное в освоении приспособление, что обеспечило его широчайшее распространение в разные эпохи и среди народов множества стран. По конструкции выделяют два основных вида прялок: составную (она собиралась из нескольких отдельных деталей) и цельную (ее изготавливали из корня и ствола дерева). Представлена составная прялка, изготовленная в ХХ веке. Она состоит из горизонтального донца, где сидела пряха, и вертикальной лопасти (лопаски), на которую крепилась кудель — очищенное от твердых частиц волокно льна, конопли или готовая к прядению шерсть.

Жители села передали предмет русской старины на хранение в горницу Никольского СДК.

Деревянное корыто

В далеком прошлом деревянное корыто было необходимым атрибутом в хозяйстве. Любой мужчина самостоятельно мог изготовить этот предмет для хозяйственных нужд; подходящий по размеру кусок дерева (липа, осина) раскалывали пополам, плоскую поверхность заготовки выдалбливали (удаляли сердцевину) и гладко отделывали – и корыто готово. Емкость, похожее на корыто, использовали при просеивании муки, замешивании пресного теста, очистке мелкой крупы от шелухи. Многие использовали корыто для других нужд: в перевёрнутом виде его использовали, как большую крышку, а зимой крестьянские дети катались в нем с горок, как в санках. Стирку в зимнее время, когда реку сковывал лед, тоже нельзя было представить без корыта. А чтобы стирать в тёплой воде, хозяйки ставили деревянную ёмкость у печи и ухватом клали в корыто раскалённые камни из огня. Затем заливали их водой из колодца. Также, корыто использовали для кормления скота.

Жители села передали предмет русской старины на хранение в горницу Никольского СДК.

Ухват (рогач)

Это железное орудие, с помощью которого ставили в печь и доставали тяжелые чугуны и горшки. Он представляет собой железную изогнутую пластинку, которая крепится на длинной деревянной палке, чтобы хозяйка могла ставить в огонь и доставать из глубины печи чугуны со щами, кашей и водой. Обычно ухватов в доме было несколько, они были разного размера, для больших и маленьких горшков, и с ручками разной длины. Использовались ухваты непосредственно во время приготовления пищи. После того, как печь была истоплена и пища приготовлена, ухваты убирались. Хранились ухваты по-разному. Чаще для ухватов было сделано специальное приспособление над печью, где они хранились в горизонтальном положении: и рядом, и убраны. У кого-то ухваты хранились в нише за печью, которое так и назвалось запечье. Чаще наиболее ходовые хранились рядом с печью, остальные выносились в сени или кладовку.

Жители села передали предмет русской старины на хранение в горницу Никольского СДК.

Плетение на рамке с гвоздями

Это старинный вид рукоделия, который относится к декоративно-прикладному искусству. Для плетения используется деревянная рамка шестиугольной или четырёхугольной формы, на которую набивают гвозди и на них натягивают нити. В качестве материала для плетения используются цветная штопка, ирис, шерстяная и синтетическая пряжа.

Изготовлена мастером Дома народного творчества им. Р.Я. Пупыниной Мягких Надеждой Васильевной.

Старинная переносная керосиновая лампа

Для освещения избы, хозяйственных построек, двора. Такими лампами пользовались в XIX – начале XX века. Ранние керосиновые лампы представляли собой цилиндр, сделанный из толстой жести. Нижняя часть устройства была отведена под сосуд с керосином, а в верхней части помещалось стекло, прикрывающее горящий фитиль. Как и прежде, керосин подаётся вверх по фитилю за счет капиллярного действия. В большинстве ламп высота выставления фитиля регулируется зубчатым приводом. Горелка удерживает фитиль. Поступление воздуха обеспечивается в том количестве, чтобы пламя было светлым и ярким. А стеклянная колба защищала пламя от затухания при переносе лампы. Востребованность керосиновых ламп и фонарей массами людей и в городах и сельской местности продолжалась до начала ХХ века. Однако уже в начале ХХ века, в связи с широким внедрением электрического освещения, керосиновые лампы стали постепенно исчезать сначала из городской среды, а затем, к середине века, постепенно становятся редкостью и в сельской местности. Сейчас это не более чем предмет старого быта.

Жители села передали предмет русской старины на хранение в горницу Никольского СДК.

Чесалка

Орудие для чесания, расчесывания льна, шерсти и т. п. в форме гребня или щетки. Также она применяется для взбивания слежавшихся пуха и шерсти, разделения их на мелкие волокна. После прочесывания любая шерсть, даже очень свалянная и грязная, готова к прядению или валянию. Этот незатейливый предмет широко использовался в быту в советские времена.

Жители села передали предмет русской старины на хранение в горницу Никольского СДК.

Рубель

Деревянная доска с вырубленными поперечными желобками для катания белья, накатки кож. Предмет домашнего обихода использовался для выколачивания (стирки) и глажения белья. Отжатое вручную бельё наматывали на валик или скалку и раскатывали рубелем.

Жители села передали предмет русской старины на хранение в горницу Никольского СДК.

Рушник

Рушник вышитый гладью в многоцветной гамме.

Жители села передали предмет русской старины на хранение в горницу Никольского СДК.

Дорожка

Дорожка вышитая крестиком в многоцветной гамме.

Жители села передали предмет русской старины на хранение в горницу Никольского СДК.

Хлебная лопата

Прямоугольная или овальная доска на длинной деревянной рукояти для сажания хлебов и пирогов в русскую печь и доставания их оттуда. Термин хлебная лопата был распространён в XIX веке практически по всей России. Деревянная лопата была незаменимым предметом в русском быту.

Жители села передали предмет русской старины на хранение в горницу Никольского СДК.

цапля

В русской печи готовили не только в горшках, но и в сковородах. Для того чтобы вытащить из печи сковородки, пользовались специальным инструментом – цаплей (от слова цеплять). Традиционная цапля для русской печи представляла собой металлический крюк с упором, надетый на длинный деревянный черенок.

Жители села передали предмет русской старины на хранение в горницу Никольского СДК.

Цеп

Ручное сельскохозяйственное орудие для обмолота (отделения зерна от колосьев). Обычно состоял из двух (реже — нескольких) подвижно связанных концами палок: более длинная (до 2 м) рукоятка и более короткая (до 0,8 м) рабочая часть, ударяющая по злакам.

Жители села передали предмет русской старины на хранение в горницу Никольского СДК.

Ярмо́

Деревянный хомут для упряжки рабочего крупного рогатого скота (волов).

Жители села передали предмет русской старины на хранение в горницу Никольского СДК.

Скально

Орудие перемотки пряжи, на котором готовили нити утка (поперечные нити ткани, переплетающиеся с продольными). Скально использовали для перемотки ниток в удобную форму для последующего использования в тканье. Нити с напряденного клубка наматывались на железный конец скала. При этом крутили ручку, колесо вертелось, по верёвочной передаче вращение передавалось на металлический стержень, на котором была надета цевка — своеобразная катушка для ниток. Так же обрабатывали льняные и хлопчатобумажные нити, чтобы они стали ровные, лощёные. Кроме того, с помощью скально нити из нескольких скали (скручивали, свивали) в одну. Так могли соединять не только нити одного вида, но и разных, например, бумажную нить с льняной или шерстяной нитью.

Жители села передали предмет русской старины на хранение в горницу Никольского СДК.

Утюг на углях

Довольно интересное и необычное приспособление. Утюг — это элемент бытовой техники для разглаживания складок на одежде. Утюг изготовлен из металла. В него закладывали раскалённые берёзовые угли, и закрывали крышкой, фиксировали при помощи специального зажима, который располагается на боковой стороне корпуса. Для того, чтобы угли лучше горели, по бокам имеются специальные отверстия. А чтобы погладить все белье, угли нужно постоянно поддерживать в горячем состоянии. Для удобства глажения, есть деревянная ручка.

Из личного уголка старины жительницы села Никольское – Мягких Надежды Васильевны.

Ручная деревянная маслобойка

Представляет собой глубокую узкую бочку цилиндрической формы с круглой крышкой, в которой прорезано отверстие. В этом отверстии находится длинная палка. Приспособление использовалось для сбивания сливочного масла. В ступу помещали сливки, чуть скисшее молоко или сметану, а затем взбивали продукт деревянной палкой.

Из личного уголка старины жительницы села Никольское – Мягких Надежды Васильевны.

Кошелка

Плетеная из лозы корзина для кормления скота.

Из личного уголка старины жительницы села Никольское – Мягких Надежды Васильевны.

Чугун (чугунок)

Крупный сосуд, горшок из чугуна, позднее также из алюминиевого сплава, округлой формы, для тушения и варки в русской печи. Особенностью чугуна является его форма, повторяющая форму традиционного глиняного печного горшка: зауженный к низу, расширяющийся к верхней части и снова сужающийся к горлу. Такая форма позволяет ставить чугун в печь и вынимать его из печи с помощью особого инструмента — ухвата.

Из личного уголка старины жительницы села Никольское – Мягких Надежды Васильевны.

Серп

Это ручное сельскохозяйственное орудие, используемое для уборки зерновых культур, жатвы хлебов и резки трав (при заготовке фуражных кормов для скота). Серп состоит из сужающегося, закруглённого лезвия и короткой деревянной рукояти. Обычно используется при уборке небольших участков. Широко употребляется в огородничестве и цветоводстве. Серп появился в эпоху неолита как орудие для собирания дикорастущих злаков.

Из личного уголка старины жительницы села Никольское – Мягких Надежды Васильевны.

Копачка для картошки

Старинный инструмент, для работы в земле. Она похожа чем-то на тяпку, только вместо сплошного лезвия имеет три широких и плоских зуба с закругленными концами. Эти рожки используют, в основном, при копании картошки. Во время копания, между зубьями проскакивает земля, а картошка как бы выгребается.

Из личного уголка старины жительницы села Никольское – Мягких Надежды Васильевны.

Керосиновая лампа

Осветительный прибор, использующий пламя паров керосина. Лампа получила широкое распространение в конце XIX – начале XX века, когда нефтеперегонная промышленность начала выпускать столько керосина, что он стал продуктом широкого потребления. Действие керосиновой лампы основано на принципе капиллярности, под влиянием которой керосин из резервуара, находящегося снизу, поднимается по фитилю вверх, в зону горения, где испаряется и горит.

Из личного уголка старины жительницы села Никольское – Мягких Надежды Васильевны.

Макитра (макальник)

Это большой глиняный горшок с широким горлом, использовался для вымешивания теста, перетирания семян при помощи специальной деревянной, закругленной палки- макогона.

Из личного уголка старины жительницы села Никольское – Мягких Надежды Васильевны.

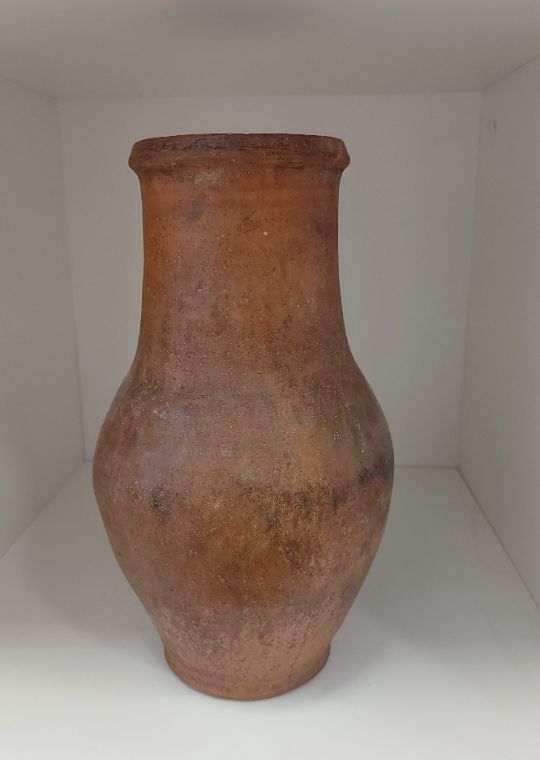

Корчага

Глиняный сосуд больших размеров, использовавшийся для нагревания воды, варки кваса, браги, бучения — кипячения белья со щелоком.

Жители села передали предмет русской старины на хранение в горницу Никольского СДК.

Кринка

Расширяющийся книзу удлинённый глиняный горшок для молока. Кринка похожа на широкий глиняный кувшин без ручки и крышки. Как правило, она имеет форму шарообразной книзу и сужающуюся, чаще всего более выпрямленную кверху. Кринка — символ деревенской жизни и натуральной пищи. В ней хранят молоко и простоквашу, а также топят молоко в печи.

Жители села передали предмет русской старины на хранение в горницу Никольского СДК.

элементы одежды

Грибатка

Называлось шейное нагрудное украшение в виде тесьмы, обшитое металлической и шелковой нитями и солярными знаками декорированное. В виде кружков, зашитых с лицевой стороны радиально серебряными и золотными нитями и цветным гарусом, шнуром со вставками бисера. Полукруглые и круглые розетки-мохры прикреплялись сверху на гарус. Четыре обычно прикреплялись кисти из разноцветного гаруса на концах. Грибатки обозначали движение солнца от восхода до заката. В Белгородской области женщины надевали грибатки по праздникам. Непременным атрибутом грибатки были на свадьбе.

Из чного архива методиста Никольского СДК Красенко Марины Анатольевны.

Кушак (пояс)

Яркий декоративный элемент костюма, и в то же время непременным атрибутом как женской, так и мужской одежды. Это мог быть и широкий кушак (одноцветный или полосатый), и узкий чёрный пояс с «чохлами» — лопастями на концах, украшенными разноцветными шерстяными нитями. Декоративность женскому костюму придавали всевозможные украшения: ожерелья в несколько рядов, низки бисера, гитаны (гайтаны).

Из личного архива методиста Никольского СДК Красенко Марины Анатольевны.

Платок

Это отрез ткани, обычно квадратный или треугольный, используемый в качестве элемента одежды или дополняющий её. Головной убор женщин, часто украшенный яркими цветными узорами.

СТАТЬИ ИЗ ГАЗЕТ

© 2025 мук цб бЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА

© 2025 ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ "ПРОФОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА"

— Бесплатные Сайты и CRM.

— Бесплатные Сайты и CRM.